PP

Ritratti di parola

Questo libro di ritratti non è un libro, è la realizzazione di un sogno,

un sogno ingenuo ossia un sogno di tutti, un sogno vero. Questo libro

rende invisibile chi legge, invisibile e capace di volare, così chi legge vola e,

impercettibile, entra nelle finestre, in tutte le finestre — delle stanze, delle

epoche, dei mondi — e vede i corpi. Perché sono corpi, queste anime

inquiete.

Esiste un orario di chiusura dei libri? Forse no. Ma se apri questo

libro hai l’impressione di entrarci dopo l’orario di chiusura. Altro bel

sogno, questo: restare in un deposito di vite senza le ristrettezze del turista

in visita che deve mantenere le distanze. No, qui ti puoi scalmanare, ti puoi

sfrenare, anche eccitare, qui puoi toccar con mano le parole corporali. E

puoi anche entrare nei panni. Chi sono gli altri se non te mascherata, te

mascherato? Ma sì, si sa com’è che va. E qui va benissimo. Qui pare

addirittura che ogni figura appaia ritratta nel tuo specchio, così tu leggi e

guardi e vedi te come se tu fossi Lou Salomé ma anche Jean, Salvador,

Leonor, Maria… Esse e essi vissero. E cosa cerchi in chi visse se non tracce

di te? I bei difetti, le belle scivolate, vite come precipitazioni temporalesche,

vite abbaglianti e abbagliate, vite che, parliamoci chiaro, se fosse stato tuo il

nome di chi le visse, tuo il loro corpo, sarebbero state le tue vite. Eccole

qui, leggibili, sono tue.

Così questo libro è anche una toeletta con tutti i trucchi a vista e con

le alucce laterali per i profili e per le rifrazioni; è un camerino con le luci in

cornice per guardarti meglio. Senti lo scatto illuminante nell’incipit di ogni

ritratto.

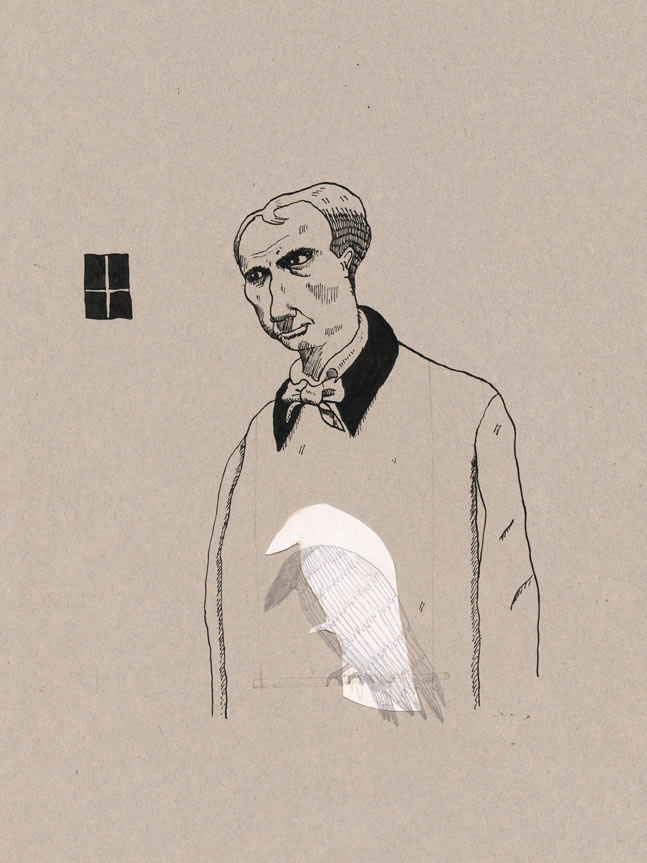

Ma sì, sono sportelli, qui, le pagine, sono persiane a due imposte,

porte a due battenti, armadi a due ante con dentro corpi amanti. Si entra e

un po’ si spia, anzi non solo un po’, anche tanto. E chi sono le persone e i

personaggi se non te messo alla prova di quei panni, di quel pallore, di quel

rossore, di quel ghigno, di quelle chiome, di quella calvizie, di quei baffi

(che sono sempre, infatti, posticci, a ben guardare), di quelle belle labbra,

di quei seni, di quei muscoli e nervi? Chi se non te? Se no, che leggi a fare

se non sei chi leggi? Qui è tutto chiaro e illuminato bene. Qui la pagina

trasuda, e trasuda chi legge, ci si scambia la traspirazione e il respiro, qui è

tutto un trasudare di umori e umidità carnali tra chi legge e chi è letto.

Occhio a quel lemma: gemicare, che qui è molto coniugato. Qui è tutto un

trafficare di pose, di mimiche, di movenze, di agitazioni e di frenesie, di

abbandoni e di abbattimenti, di spassi e di passioni, di delusioni e di

elusioni, di veli e di piume, di straccetti e di biancheria, di gesti intermedi e

di gesti estremi. Qui tutto è sala prove, qui tutto è scambio d’abiti che

fanno il monito, tutto è livrea e richiamo, qui tutto è verso, nitrito,

cinguettio, latrato, grugnito, guaito e miagolio dell’animale umano. Qui ti

chiedi se la persona scritta non ti stia osservando, derivando da te la sua

ossessione d’essere chi è. E qui chi visse sopravvive in un ritratto da lettura

ovvero in te che leggi con licenza di razzia, una razzia con gli occhi ma, se

vuoi, anche con le mani e, dalle mani in poi, con tutta la tua pelle che

sfiorerà e si farà sfiorare dagli oggetti del racconto, quegli oggetti

particolari che sono gli episodi, le scene, gli atti, le sorti, le parti delle vite.

Ecco, làsciati chiudere dentro questo libro aperto, conoscerai l’evasione e

l’intrattenimento: la fuga verso un’attrazione a braccia spalancate.

Noi siamo l’umanità, abitiamo un luogo a noi comune, questo

pianetino. Visti da anni luce, visti la lontano, in una mescolanza di storia e

geografia, noi siamo chi non siamo, nel senso che laggiù, per esempio,

arriva la notizia dell’esistenza sulla terra di Sibilla, Lou, Egon, Drieu, Jean,

Gustavo, Salvador, Leonor, Emile, Edith, Clarice, Diane, Sylvia, Françoise,

Agota, Janis, Maria…, e ecco che questi nomi, sfumatura più, sfumatura

meno, sono i nomi con i quali siamo conosciuti noi terrestri, ma sì, quelli

che assieme vissero in un mazzetto di decenni, mescolati e confondibili,

nell’immenso sperpero di miliardi di miliardi d’anni luce.

Guardali così questi ritratti, come notizie delle tue esistenze, perché

chi legge è fatto di parole, delle parole che legge.

Ma essere chi leggi, capita con tutti i libri di ritratti? No, non con

tutti. Spesso si fa pettegolezzo, buttando l’occasione in diceria, oppure si fa

ricerca cavillosa e accumulo di documenti, attestati, certificati, passaporti,

diagnosi, buttando la faccenda in istruttoria abusiva. Si fanno tante cose,

fingendo anche la ricostruzione esatta di una vita, che è una cosa

impossibile e anche assurda. È inesatta la vita. Inesatte anche le foto, lo

sappiamo tutti, e inesatti i ritratti fatti a pennellate.

Qui il ritratto è di parola, mantiene in vita quello che promette.

Come si dice per non dire altro quando fai una nuova conoscenza? Si dice

‘piacere di conoscerti’, che poi raramente è quel piacere. Qui è quel

piacere.

Qui ti senti dire ‘guardami, chiamami per nome, non lo fai mai

guardandomi’. Chi ha parlato? Il ritratto e tu, tutt’uno, con una sola voce.

Pare strano? Per niente. Lo sai benissimo che leggere è mescolanza tra testi,

testi intesi come testimoni. E qui ti puoi permettere confidenze e intimità

che nella vita te le sogni.

Qui che altro si fa? Si fanno visioni. O, anche, si hanno visioni di sé

nel ritratto e del ritratto in sé, con generosa, reciproca licenza di

confondersi. Le figure qui sono volute, nei due sensi, sia nel senso di spinte

a essere dalla voglia di volere essere lette da te che hai voglia di leggerle, sia

nel senso delle evoluzioni del fumo, profumato, irritante, lacrimogeno,

fantasmatico, fosco o bianco, volubile, capriccioso, denso, vago, ma sempre

avvolgente.

Ti orienti in una nebbia, e nella nebbia cerchi una figura, poi scopri

che quella nebbia è la figura. Leggere è anche questo, è quell’essere avvolti

in un vapore formato da te che leggi, da te a contatto con quel suolo di

parole che è la pagina. Qui accade.

Il corso più somigliante al corso di una vita è il corso del rigo di

scrittura, coi suoi punti fermi mai tanto fermi perché poi inizia un’altra

frase, con i suoi a capo per ricominciare, col poco di respiro delle virgole,

con gli accoppiamenti delle congiunzioni, con quel fallito senso di infinito

degli avverbi, con la piaggeria degli aggettivi, con la parola fine. Qui senti

che è così.

Sì, le parole. Qui le parole fanno, oltre che storie, il testo, il ritratto

del testo fatto dalle parole. E allora capisci. Sono loro le anime inquiete, le

parole. E, adesso che lo capisci, è ovvio siccome è vero. Di parole sono fatte

queste storie, queste vite. Le parole, queste parole, sono l’inquieta anima

loro. E tu conosci, sì, l’inquietudine degli occhi di chi legge? Ecco, di

quell’anima là gli occhi sono lo specchio. Inquieta è la scrittura e la lettura,

ogni parola corre alla seguente per essere accresciuta, diminuita, smentita,

sviata, dimenticata anche. Come si dice? È la vita, la vita della scrittura

ossia la vita leggibile. E le vite qui sono ventitré.

Te lo dico prima: alcune di queste parole, una decina, dovrai cercarle

sul vocabolario. Credi di no? Vedrai. E le cercherai. Ma non sono parole

difficili, e non sono le parole della sapienza. Anche a esse dirai ‘piacere di

conoscerti’. Sono parole belle, anche arcaiche, araldiche, stemmi di

famiglie linguistiche. Sono dimenticate parole indimenticabili. Le

conoscerai e non le dimenticherai più. Potrai dimenticare le chiavi di casa

ma non queste parole, che sono parole chiave. Lo so, te le appunterai pro

memoria. Parole chiave per aprire porte, sportelli, ante, battenti, pagine.

Anche le due alucce degli amori. Che c’entrano gli amori, i tuoi amori?

Che c’entrano? Vedrai. ‘Poi mi dirai’, così ti dice il libro

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.