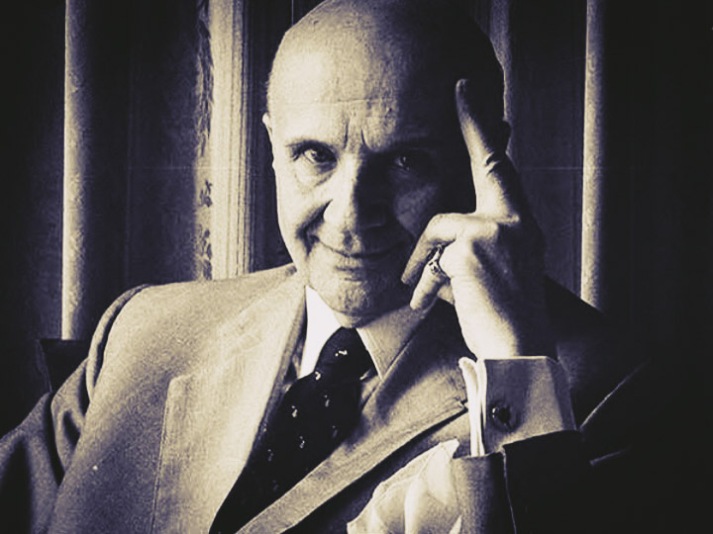

Non ricordo esattamente quante volte la mia penna si sia accostata al nome di Francesco Nuti. Al contrario, rammento perfettamente il motivo per il quale abbia sempre capitolato davanti alla volontà di scriverne.

L’emozione puntualmente mi prendeva il corpo e scompaginava tutti i pensieri, mi sentivo incapace di trattare l’argomento con dovuta – soprattutto all’artista – lucidità e chiarezza. Ancora oggi, incomoda in questo mio impegno una pesante tara, la stessa che non mi dona freddezza e mi trascina a scriverne in prima persona. Mi concedo l’inettitudine di non saperlo fare in modo diverso.

Volevo parlare di lui ogni volta che la tivù passava Caruso, Willy o Il Signor Quindicipalle. Presa dalla forza innovatrice di tali regie, un vigore affondava prima nell’inchiostro, poi, già nell’istante successivo, con i lampi del presente innanzi, una sorta di indolente mestizia, prendeva il sopravvento. Mai tale scossa mi giungeva dalle morbose notizie di un telegiornale. Ogni sprone mi giungeva difilato dalla sua arte. Dopo aver letto l’autobiografia Sono un bravo ragazzo, curata dal fratello Giovanni, desideravo ancora fortemente parlarne. Ma insisteva uno stato d’animo che mi rendeva inidonea a farlo. Tante volte ho detto a Michele De Feudis: «Scriverò di Francesco Nuti», tutte le volte che non l’ho fatto sino a oggi. Un oggi che proviene da una notte, una di quelle notti in cui il sonno fatica ad arrivare, il televisore è acceso, ma la sua legge è dettata da una melodia, dapprima colonna sonora di quel buio e infine fuoco e vampa. Da un piccolo congegno parte una struggente melodia, Sarà per te, canzone scritta da Riccardo Mariotto e interpretata da Francesco Nuti nel 1988 al 38° Festival di Sanremo. Tra divagazioni, pensieri e immagini impresse nella mente, soprattutto nel canto che abbraccia l’adolescenza, parte infine un impeto di tenacia: finalmente scriverne, fare dedica di queste parole a colui che nel cinema italiano ha posto una traccia e una firma che non possono e non devono cadere nell’oblio.

Sarà per te Francesco Nuti, per quelle fossette che tanto descrivono un volto. Sarà per quello sguardo furbetto che, ancorato al mio ricordo, continua ad ammaliare. Sarà per quei riccioli maliziosi e piangenti che mi affretto a parlare di cinema, il tuo.

Vorrei cantare di pellicole che ancora oggi sono così fortemente attuali e custodi di un certo modo di piegare la macchina da presa alle proprie emozioni. Il linguaggio cinematografico dei suoi primi film, vive un momento di refrigerio pur lasciando trapelare toni di fondo fortemente malinconici. Si tratta di un particolare stato d’animo che non giunge nell’immediato durante la visione cinematografica; torna a bussare in un secondo momento, quando la stessa pellicola dal tono lieve e divertente, passa a quello dolcemente amaro nel battito di una ripiegatura: la riflessione. Lo stesso stato d’animo che, dall’apice del successo in poi, non abbandonerà mai il regista. Al contrario si farà un elemento annientatore che lo porterà a scardinare la voragine sviluppata negli anni e foraggiata – non tanto paradossalmente – dalla notorietà. Un basamento di dolce tristezza, all’interno del quale, il regista edifica le storie, diviene il marchio distintivo della sua poetica del cinema. Alcune morbosità, pur nella tonalità ridanciana, figureranno curiose profezie di una vita particolarmente permeabile alla sofferenza. Un’amarezza che dentro quel sorriso beffardo si distenderà come il filo conduttore di Tutta colpa del paradiso, Caruso Pascoski di padre polacco, Willy Signori e vengo da lontano, Donne con le gonne, sino alla disfatta nel botteghino di Caruso, zero in condotta.

La figura della donna è sovente metafora di una passione maniacale o di un amore non corrisposto. I personaggi, ricorrenti nei nomi di alcuni attori, sono spesso creature inconsapevolmente smarrite e stralunate. La musica, che già nella prima nota di Lovelorn Man, per fare un esempio, riporta direttamente ai meravigliosi panorami della Valle d’Aosta e al magico incontro con lo stambecco bianco di Tutta colpa del paradiso. Melodia di un uomo innamorato, malato di amore, cerca la sua anima nel dolore e finisce solitario sulla propria strada.

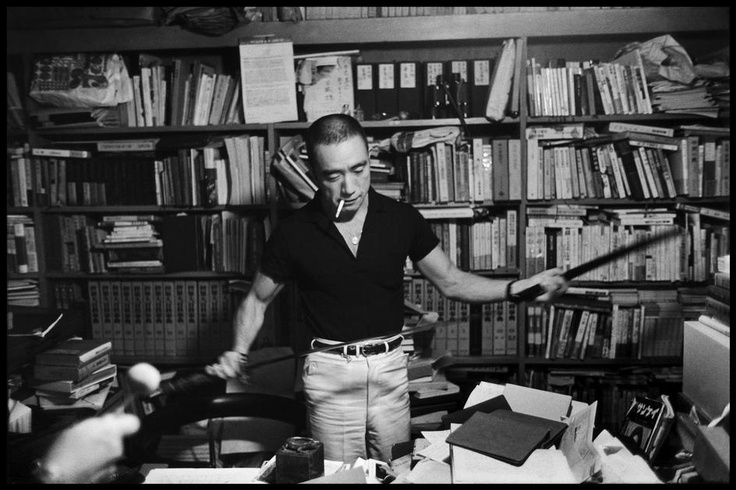

E infine il biliardo, una sorta di feticcio che si porta indosso dall’infanzia tra Prato e Firenze. Varca e segna il suo cinema alla maniera di un’inquadratura, la più importante di tutte. Tentando un azzardo nel linguaggio, si potrebbe parlare di un “piano-biliardo”.

È il biliardo che mi ha insegnato a fare il cinema, perché nel biliardo ogni colpo è il risultato della scelta di infinite triangolazioni. Fra le triangolazioni del biliardo e le angolazioni dell’inquadratura cinematografica non c’è differenza.

Il regista, come un giocatore di biliardo, si muove intorno alla scena per scoprire dove piazzare il colpo. Guarda la scena dall’alto, dal basso, da lontano, da vicino, ma solo attraverso il coraggio dell’IMPROVVISAZIONE coglierà l’immagine più bella.

Nel provare a raccontare questa storia, forse dimentico di ricordare la potenza del vuoto che, tra un film e l’altro, si fa sempre più incipiente. Voragine che non può essere colmata con un altro vuoto e ancor meno bonificata da un bicchiere. L’alcol, nel frattempo si rende patologia e travolge senza lasciare prigionieri. Il verso è quello della distruzione. Si diventa inaccessibili al soccorso sino al punto di non ritorno: un incidente, un coma, una malattia e infine il silenzio.

Io sono il tema dell’abbandono, l’asprezza dell’abbandono. Ora che ho più di cinquant’anni conosco ancora il dolore dell’abbandono. Non è vero che ho cercato il successo, è vero il contrario. Ho conosciuto l’asprezza di questo mondo dello spettacolo, con una tale voracità che mi ha fatto imparare tutto e presto, anche l’arte del corteggiamento. Non è vero che io ho preso le donne, è vero il contrario. Ho fatto finta per anni di essere un Don Giovanni e sono ancora qui a leccarmi le ferite. È vero: ho avuto tante donne, tante macchine, tanti soldi, ma tutto si è bruciato in un baleno e tutto ciò che mi è rimasto addosso è quella malinconia che qualcuno dice. Mi sorprendo ancora quando mondo su un palcoscenico. Rimango spiazzato, inebetito, di fronte a un pubblico che non conosco, di fronte a un amore che non conosco. Anche il vino che ho bevuto a volte non lo conosco, ne conosco solo il sapore. L’ho bevuto esclusivamente perché dà tono, dà ebbrezza. Non conosco le donne, ecco perché le conquisto, ecco perché le lascio o mi faccio lasciare.

Chi è Francesco? Ho solo una certezza: il padre di Ginevra.

La vita prende il sopravvento sull’arte poiché non custodisce le proprietà lenitive di una pietas che non le appartiene. Ma in tale superamento il regista resta, e si presenta anche la consapevolezza dell’amore più grande, quello per una figlia. Pertanto torna alla memoria, così all’improvviso, la struggente interpretazione di Sarà per te, un’ode vissuta su un palco dieci anni prima della nascita di Ginevra, avuta dal legame con l’attrice Annamaria Malipiero. Sarà per Ginevra, per un amore mancato, per un altro passato o per noi che lo ascoltiamo sotto la volta di una notte solitaria, al riparo da una delusione e nel conforto della sua voce. Poiché se è vero che dal 2006 quella voce non esiste più, è altrettanto vero che le sue canzoni hanno preso a risuonare più forte. Accadono dei silenzi che strepitano, mancanze frastornanti. Per questa volta l’ho spuntata con la commozione perché la nostra storia è la storia dei nostri artisti che mai vanno dimenticati in vita e dopo la morte. Sono la consolazione, il sorriso, la lacrima, la sospensione: la vita della nostra vita.

“Sarà per te”

Le parole in corsivo sono la voce di Francesco Nuti dall’autobiografia a cura di Giovanni Nuti: “Sono un bravo ragazzo” – Andata, caduta e ritorno. Rizzoli Editore, prima edizione: settembre 2011.

- da Barbadillo, 6 novembre 2016

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.