«Nasco a New York in un caldo giorno di luglio. Pessimo studente, fuggo la scuola pubblica con in tasca la convinzione di una falla nell’istituzione scolastica. Mio padre mi inizia al gioco degli scacchi, io ne faccio una passione, un’ossessione anche. Sono fermamente convinto che da questo trasporto nasca il mio incanto per il cinema di Ingmar Bergman. Quantunque mi senta di precisare che tra Il Settimo sigillo – quello della partita a scacchi con la morte – e Il posto delle fragole, ho sempre preferito il secondo.

Occasionalmente mio padre Jacob mi presta la sua Graflex. Sono un ossessivo e un fotografo: sono un fotografo ossessivo. Ho diciassette anni quando nel 1945 muore il presidente F.D. Roosevelt. Un edicolante, particolarmente addolorato per l’accaduto, cattura la mia attenzione: immortalo quel momento in una fotografia. Momento e fotografia che nascono in maniera del tutto irrilevante per svilupparsi in avvenimenti che diverranno indelebili. Così l’immagine del giornalaio: dopo un anno la rivista Look mi assume come fotografo a contratto.

Rifletto spesso sulla mia adolescenza: l’insofferenza al sistema scolastico colmata da una fervente passione per la cinematografia. Una sorta di divinazione cinematografica mi ciondola sul capo e mi guarda trascorrere interi pomeriggi al cinema: il Loew’s Paradise e il Rko Fordham Theatre.

La passione richiede competenza. L’estro da solo non basta. Nonostante non conceda un posto privilegiato alla parola, nel mio lavoro la letteratura e il cinema sono sensibilmente legati. Decisivo l’incontro con Nabokov: mi prendo la sua Lolita e ne faccio un’icona cinematografica. “La ninfetta perfetta” la definisce lo scrittore. Sue Lyon è l’adolescente che rendo attrice e poi interprete. La mostra di un simbolo: l’erotismo falsamente inconsapevole, potente e distruttivo. Le comari del moralismo si infervorano: determinate realtà vanno suggerite e non mostrate.

Ho una cura maniacale per l’immagine, anche per quella che può apparire come la più irrilevante. Arrivo a girare una scena centinaia di volte. La perfezione è una vetta alta da raggiungere. Richiede sacrificio, non si improvvisa e non giunge nell’inconsapevolezza di un gesto naturale. Sono attento ma sognatore: ho la testa nello spazio e i piedi sulla terra. Dopo quattro anni di lavorazione, nel 1968 metto su pellicola una visione spaziale: 2001: Odissea nello spazio. Oggi quasi tutti dichiarano di aver visto il film, ma nutro qualche sospetto. Un po’ lo stesso piglio che avvolge La dolce vita di Federico Fellini: la sequenza della fontana di Trevi non è il film. Si tratta di opere lente, graduali, richiedono concentrazione, pazienza e solo al termine è possibile sorprendersi in un abbandono. La critica studia, seziona, ama e odia 2001. Pratica all’opera innumerevoli autopsie cinematografiche, fenomeno questo che abbraccia tutto il mio cinema. Ma si dimentica troppo spesso che fare la prosa di una poesia è ucciderne la bellezza primigenia. L’ossessione di voler rendere tutto indagabile e l’assillo per la ricerca del senso sottraggono gaudio all’arte. Così l’opera d’arte: usufruirne è un atto di erotismo puro. Verosimilmente HAL 9000 si potrebbe leggere come una profezia: la grande avarìa della tecnologia, il computer che ci fa sottomessi. O ancora la morte come rinascita in un continuum di vita. 2001: Odissea nello spazio è una monumentale avventura mentale e, in un eccesso di scandaglio, si resta nel fondo in compagnia di una nessuna e centomila interpretazioni. È preferibile accomodarsi, abbandonarsi alla penetrazione delle immagini, incatenarsi alla contemplazione di un monolite e danzare sulle note di Strauss.

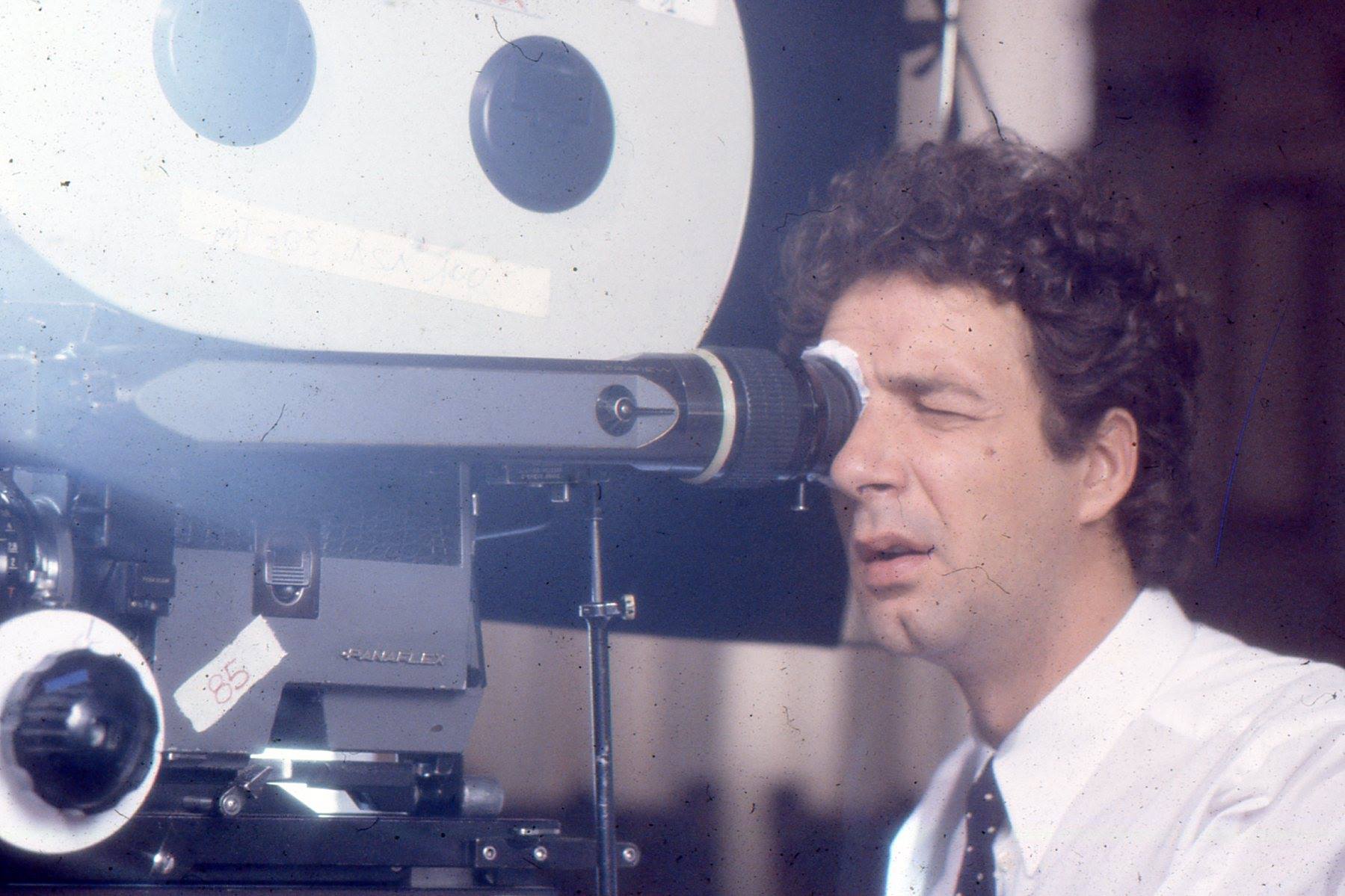

La mia inquietudine si completa nella rappresentazione. Un’osservazione meticolosa della realtà e una fervente percezione dello spettacolo, rendono le mie idee come il grande ritmo cinematografico. A volte mi percepisco come un metronomo, un battito costante mi attraversa, l’asticella ritma lentamente ogni mia sequenza vitale destinata alla pellicola. Gli stacchi del montaggio, che curo personalmente, figurano come il punto di una poesia ermetica: sottolineano fortemente la potenza di ogni singola immagine.

Converto il fantastico, anche quello più temibile, in un’opera filmica e, nel fare questo, traverso tutti i generi. Mi avvalgo della steady-cam, soprattutto in Shining, sempre per quel discorso iniziale della scalata alla perfezione. La camera, montata sul corpo dell’operatore, permette un’elasticità diversamente non raggiungibile: muto un individuo in una macchina da presa. Trasformo attori in interpreti, pretendo tutto da loro, da alcuni anche il matrimonio. Ma questa è una leggenda che circola su Eyes Wide Shut e la fine della coppia Cruise/ Kidman. Forse è colpa di Scientology o semplicemente del fatto che nulla è per sempre.

Mi raccontano che la mia cura minuziosa per l’immagine, la colonna sonora, la sceneggiatura, il montaggio e il doppiaggio, mi renda uno dei registi più grandi, se non il più grande. È un fatto curioso che l’Academy mi ignori da sempre: l’amore più intenso è quello che non si vive, l’Oscar più importante è quello che non si riceve. Un’ultima partita a scacchi la gioco con la vita e la perdo. Ma continuo a vivere in molti posti: nel cadenzato brusio dell’Ippodromo di Long Island in The Killing. Nel ricordo di alcuni volti attoriali: le pieghe sarcastiche di Peter Sellers e lo sguardo allucinato di Malcolm McDowell. Nell’iperbole della luce naturale in Barry Lyndon e nello Zeiss per il notturno. Nelle note di Mickey Mouse intonate da Joker in Full Metal Jacket. E in tutti quei chilometri di pellicola pensati, girati e conservati.»

- da Barbadillo, 24 marzo 2016

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.